基礎学に備えて、数学の復習をしておく!?

第一回の基礎学の数学。

意外と傾向やパターンがないようで

実際はちょっとだけあります。

問題の徹底分析から見えてきた傾向を

ご紹介してみようと思います。

今日は、そんなお話です。

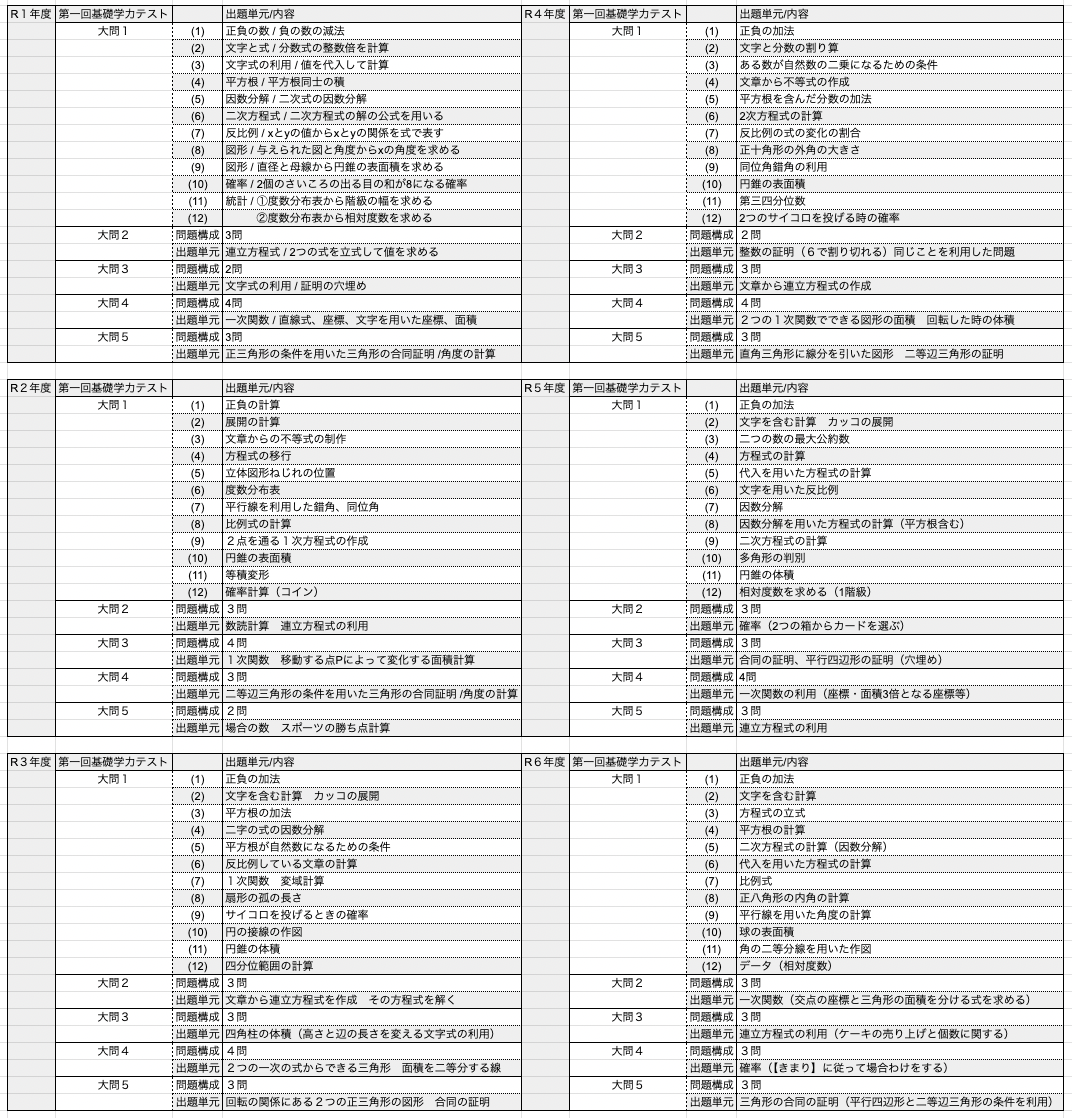

過去6年間の出題分析!?

以下のように、

R1〜R6年度の第一回基礎学の数学の問題を

表にまとめました。

まずは過去の出題された問題に

目を通してみてください。

事細かく見てみることで、

ある一定のパターンが見えてきますね。

あなたはどのようなパターンがみて取れましたか?

小問集合の傾向は!?

大問1の小問集合では、

ほとんど出題される分野は

ほぼ毎年同じになっています。

しかしながら、確率や場合の数が出題されるされないは

若干のランダムになっています。

加えて考えると、

小問集合で確率や場合の数が出題されたときには

大問では出題されていない相関関係がありそうです。

R5年度から50分の回答時間になった数学ですが、

そのときから2年ではありますが大問で確率が出題されています。

今年の基礎学も、確率や場合の数は出題されるかもしれませんね。

大問の傾向はあるのか!?

大問に関しては出題順は異なっていますが、

1)(連立)方程式の利用

2)一次関数のグラフ問題

3)図形の体積or表面積

4)三角形の合同の証明(若干例外あり)

が出題パターンにはなっていそうですね。

最近の鬼門としては、

大問2で時間を取られすぎて

後半の問題を解ききれないというトラップ。

時間をかければ解けそうだからこそ、

時間をかけすぎてしまうことが災いします。

冷静に時間配分を守って、

いつもの時間があれば解ける問題に集中する

という切り替えも基礎学での高得点を狙う場合には

必要になってきます。

証明のパターンに関しては、

ただの三角形の合同証明というよりは

二等辺三角形や直角三角形、

平行四辺形やひし形、

正方形や正三角形などの条件を用いた

少しだけ捻った証明が令和のパターンになっています。

今年は、正三角形や直角三角形の条件を用いた証明が

出題されるかもしれませんね。

合同条件の復習をお忘れ無く!

菱形や平行四辺形、長方形や正方形のの対角線の特徴

なども抜かることなく復習しておきましょうね!

ちゃん♪ちゃん♫

いろんな質問にもここでお答えするよ!下のLINEからご質問どーぞ!

校

じゅくちょーの共著としての書籍第二弾、

『11人の敏腕塾長がこっそり教える 地方名門国公立大学 合格バイブル〜親子で読むと勉強にすぐ結果が出る!〜』

が発刊されました!

徳島という地方の受験生たちが、情報弱者として受験に対して後手に回らないためのお役立ち本間違いなし!

ぜひ、お近くの書店やAmazonにてご購入し、お手にとってお読みいただければ幸いです!(2022.8.20時点:勉強法のカテゴリーで現在17位!)

そして、第一弾となるKADOKAWAから出版された、

『自学力の育て方』も絶賛発売中です!